どうも~むるむるです

このシリーズでは,プログラミング言語Pythonを使う上で最低限知っておきたい知識を最短で学習していきます.このシリーズで紹介する知識は,基本中の基本なので機械学習に限らずPythonを使うのならば知っておきたいことばかりです.

Pythonは機械学習を学習する上ではほぼ必須となっているので,機械学習のためにPythonを勉強する方は,早いうちに基礎をしっかりと学習してしまい,実際に機械学習の問題に取り組めるようにしましょう.

このシリーズでは以下の順番でPythonの基本的な知識を学習していきます.

- Python:Anacondaインストールとhello world,簡単な計算,コメントアウト(この記事)

- 変数について

- データ型:int, float, str, bool

- データ型:list, tuple, dict

- 条件分岐:if – else 文

- 繰り返し:for文,while文

- 関数の定義,呼び出し,ラムダ式

- クラス

- モジュールのインポート

- 例外処理:try, except, else, finally

- map, reduce, filter

一つ一つの記事はそこまで長くないので,すぐに進めることができると思います.

バージョンはPython3系を使用します.これからPythonの勉強を始める方は特別な理由がない限りPython2 系 ではなくPython3 系 を使いましょう.

このシリーズでPythonを勉強する人は,とにかく自分でもコードを書くなり,最低でもコピペをしながら,一つ一つ実行して進めてください.

また,少しでもわかりづらいところがあったら,自分でちょっとコードを変えて動かしてみるなりして実験をしてみましょう.

プログラミングを勉強する際はコードを眺めているよりも自分で手を動かしながらやった方が習得が100倍速いです.

では早速始めましょう.

環境設定:Anaconda

すでにPythonの環境がある方はこの部分は飛ばしてください.

むるむるは,Pythonの環境としてAnacondaをインストールことをお勧めしています.

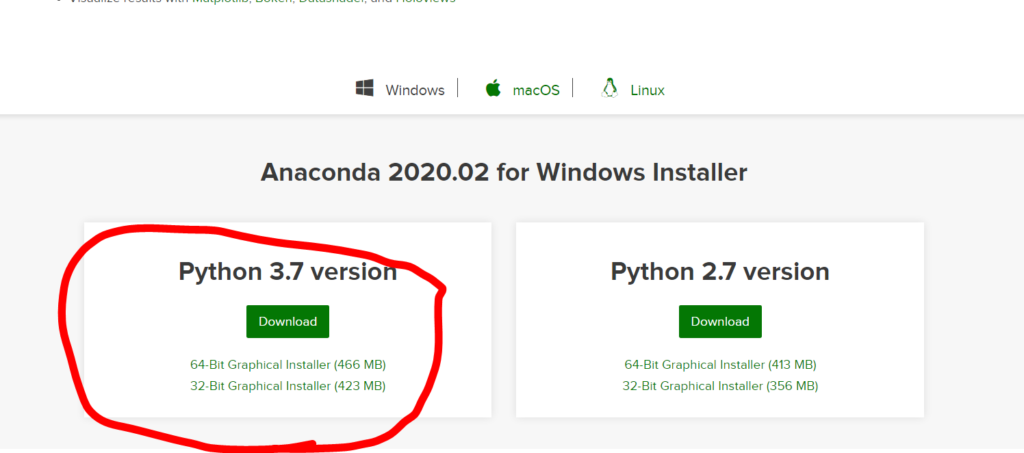

インストーラのダウンロードはこちら.ご自身の環境に合わせたインストーラをダウンロードしてください.VersionはPython3の方で.

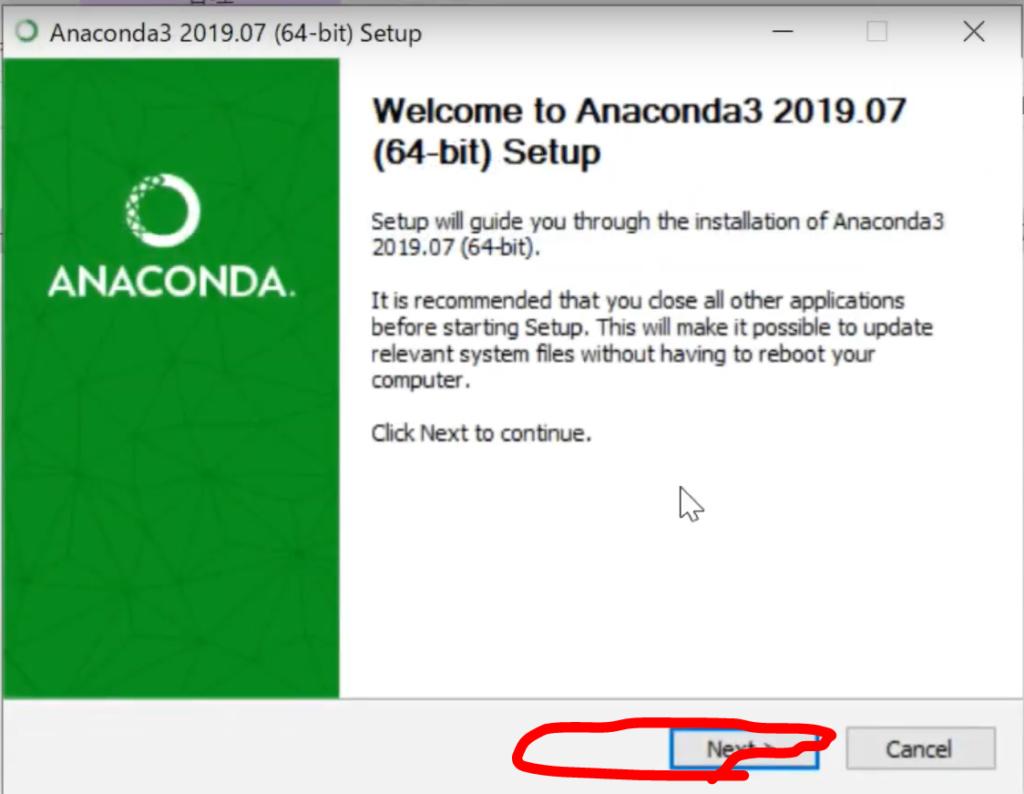

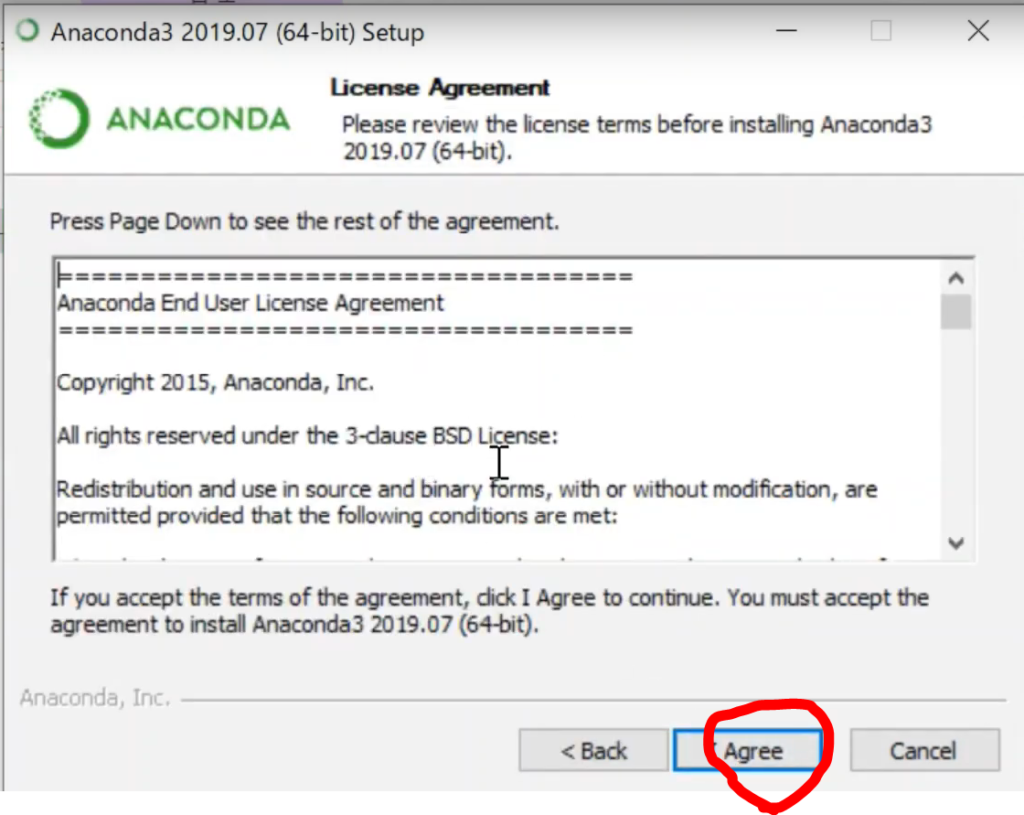

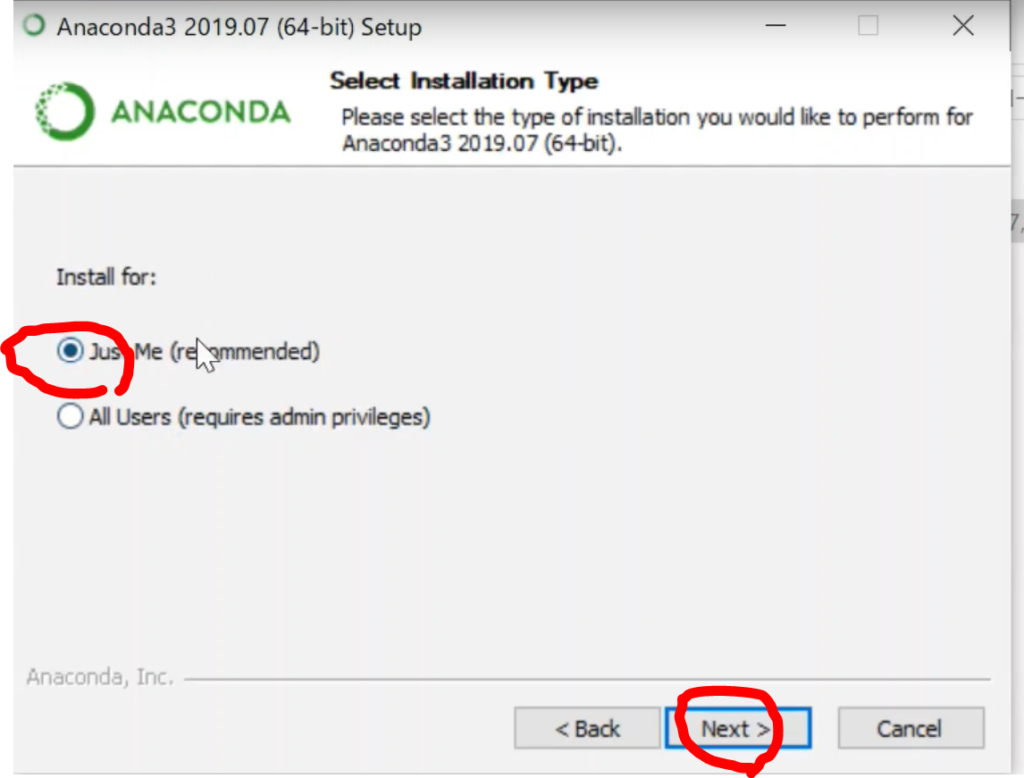

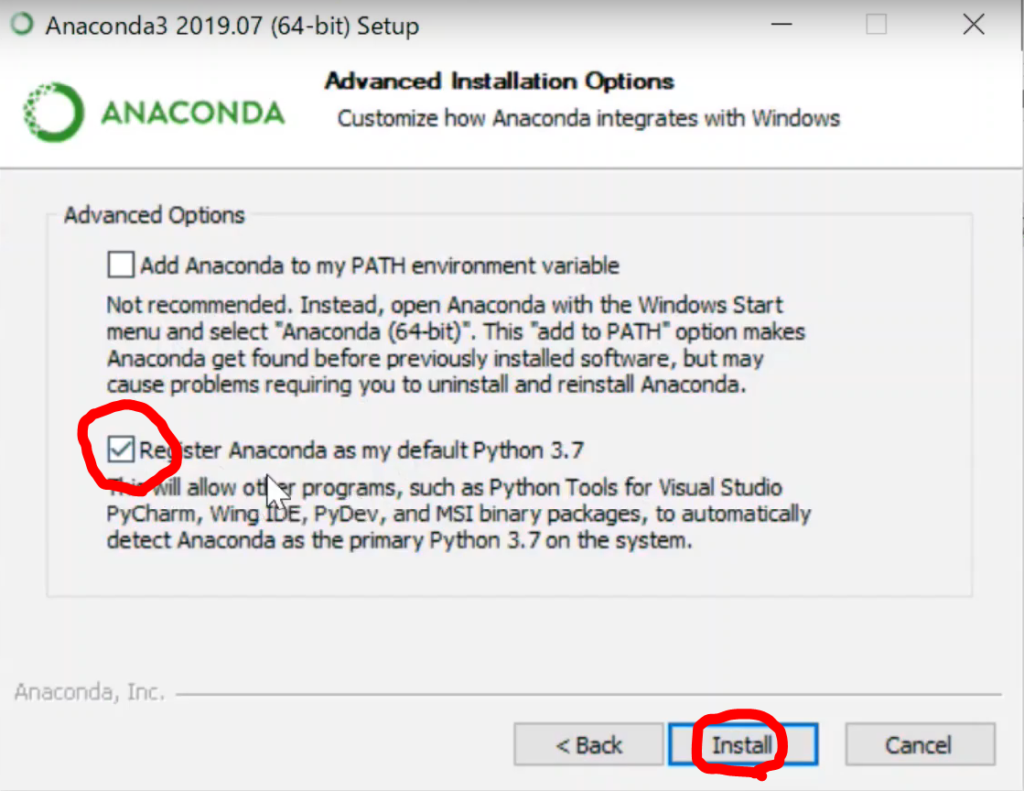

あとはそのまま進めちゃって大丈夫です.

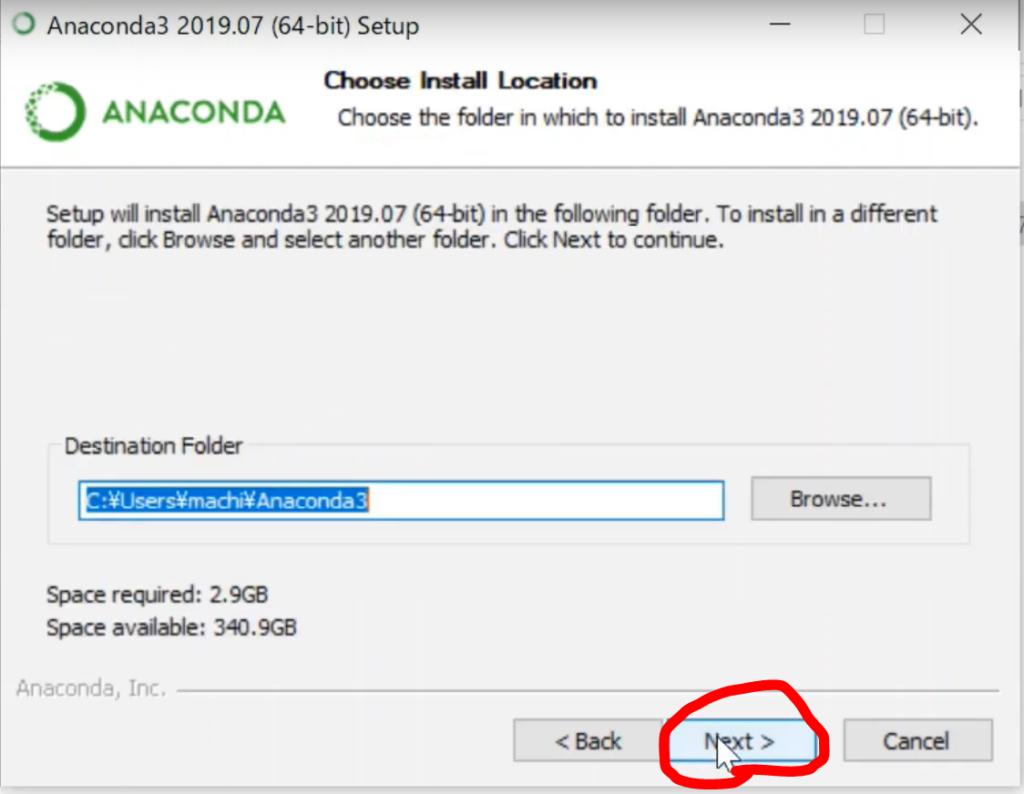

フォルダも特に変更する必要はありません.

下のようになったら完了です

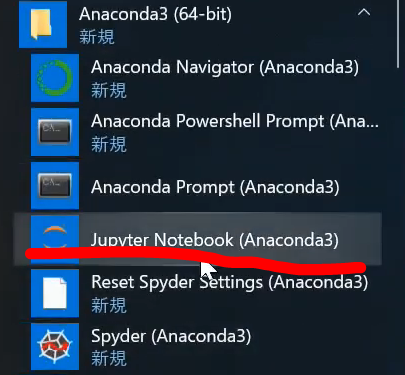

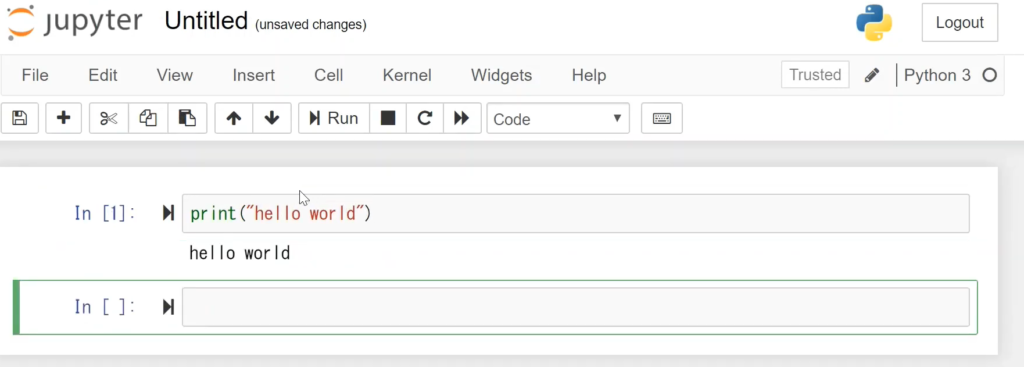

Anacondaには付属のツールがいくつも備わっており,その一つがJupyter Notebookです.非常に便利なので,そちらを使っていきましょう.Jupyter Notebookを起動してください.Windowsの方はスタートのメニューから探せます.

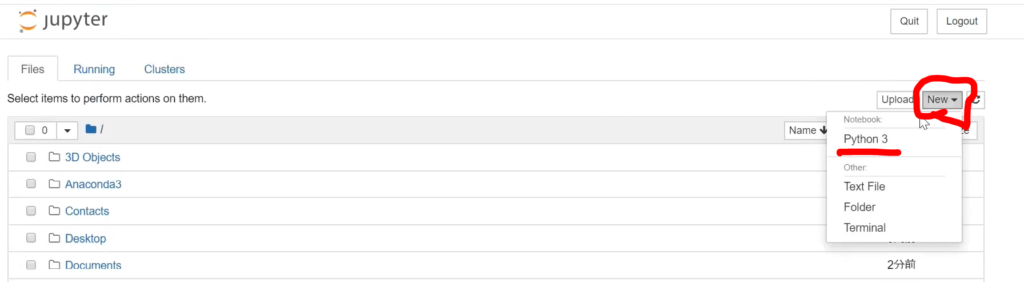

Jupyter Notebookが起動したらあとはファイルを開きます.

ファイルが開いたら,もうPythonを勉強を開始する準備は整いました!

Anacondaを使うときは,仮想環境を作って,そちらの方で作業をするのが一般的なのですが,その説明はまた別の記事ですることにします.

Jupyter Notebookでよく使うショートカットキーについての記事をまとめたので,その記事を読むと効率的に進めることができるのではないかと思います.

イントロ:Hello Worldと四則演算と簡単な計算

まずは,’Hello World’と出力するところから始めましょう.

Pythonで何か文字列を出力したい場合はprint()を使います.

print('Hello world')

'''

出力結果:

Hello world

'''

これだけです.簡単ですね.

次に四則演算.たし算,引き算,かけ算,割り算はそれぞれ(+, -, *, /)を使います

## 四則演算 print(1+1) print(3-4) print(3*2) print(8/3) ''' 出力結果: 2 -1 6 2.6666666666666665 '''

また,割り算をしたときに,整数部分,または余りを計算したいときは以下のようにかけます.

# 商の整数部分とあまり print(5//2) print(5%2) ''' 出力結果: 2 1 '''

べき乗は**です.

# べき乗 print(2**3) ''' 出力結果: 8 '''

ちなみに上記のように「+」や「*」を使って計算することを「演算」といい,その記号のことを「演算子」と呼びます.

計算の順序

小学校の時に四則演算の順序を習ったと思います.式にたし算とかけ算があるときはかけ算を先に計算するんでしたね.

プログラミング言語にも計算の順序というのがあります.

今まで紹介した計算の中で順序は高い順に以下のようになっています.

- **

- *, /, //, %

- +, –

優先順位が高い順に先に計算されていき,優先順位が同じ場合は累乗「**」以外は左から順に計算されていきます.「**」の場合は右から優先的に計算されます.

例を見てみましょう.

# 1 print(2 + 3 * 4 ) # 2 print(2 - 4 / 2 ) # 3 print(2 ** 2 ** 3) # 4 print(3 + 2 ** 2) # 5 print(5 // 2 + 5 % 2) ''' 出力結果: 14 0.0 256 7 3 '''

1番目,2番目は小学校の時に習った通り,かけ算,割り算をたし算,引き算よりも先にやっています.一つ目はまず「3 * 4」が計算され「12」.そのあとに「2 + 12」で「14」です.

3番目は,累乗が続いている場合です.累乗は右から先に計算されるのでまず「2 ** 3」が「8」.そして「2 ** 8」で「256」です.

4番目は「2 ** 2」が先に計算されそのあと,「3」を足して「7」.

最後は「5 // 2」が計算され次に「5 % 2」がまず計算されます.そしてその結果の「2」と「1」足し合わせて「3」となります.

コメントアウト

プログラムを書いている際に,一時的にプログラムを無効化したり,プログラムではないメモを残したりするときに使うのがコメントアウトです.

1行だけコメントアウトするには「#」を使います.#がその行にある場合,それ以降はコードを実行する際に読まれません.

複数行のコメントアウトをしたい場合は「”’」(シングルコーテーション3つ)でコメントを囲みます.その部分は実行されません.

例を見てみましょう.

# print('hello world')

'''

コメントアウトされた部分

'''

上のようにコードを書くと,’hello world’は出力されませんし,「”’」で囲まれた部分も実行する際に影響を与えません.

複数行のコメントアウトをしたい場合は「”’」(シングルコーテーション3つ)でコメントを囲む

確認クイズ

クイズ1

以下のコードで出力される値を考えてみてください.考えたら実際にコードを実行してみて当たっているか確認してみましょう.

print(11 / 3) print(11 % 3) print(11 // 3) print(3**3)

クイズ2

コメントアウトをするとき「#コメント」を使うのと「”’ コメント ”’」を使うのの違いは?

次回

次回は「変数」について学習します.

次の記事はこちら.

機械学習のためにしっかりとPythonを勉強したいなら,ある程度の基礎を身に着けた後に下の本を読むのがお勧めです.この本をこなせば,より高いレベルへ到達できるでしょう.